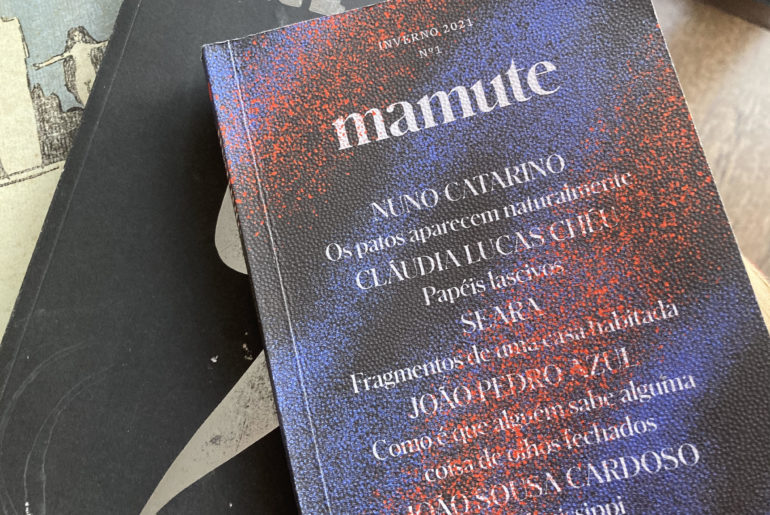

No prefácio de Robert Stone ao livro Despachos, de Michael Herr, lê-se que o primeiro contacto de Stone com a escrita de Herr acontecera na New American Review, «uma revista literária em formato de livro de bolso que dava preferência a textos recentes de jovens escritores». Mal saberiam, Stone e Herr, que um editor português viria a partir daí a fascinar-se com o formato e a oportunidade dada a novos e mais experientes escritores na prática de ensaios autobiográficos. Esse português, irreverente e empreendedor, é Gonçalo Mira, o fundador da mais recente revista – de bolso – lançada no mercado da edição cultural em Portugal, a Mamute, com design gráfico de Ana Freitas.

Recebi a Mamute em casa num dos últimos dias de chuva e essa encomenda na caixa do correio destronou o tom pardacento e macambúzio, empoleirado no recorte das minhas janelas. No interior da Mamute, um editorial à cabeça e cinco ensaios de autores portugueses, que tive o maior gozo em ler de fio a pavio. Uma apresentação online, com excelente apresentação de Maria Almeida e Sara Figueiredo Costa e reunindo a quase totalidade dos autores, permitiu-me, entretanto, ir além da leitura dos textos e melhor compreender o que passou pela cabeça de Gonçalo Mira e pela dos que se estrearam neste novo formato que nós, leitores, em boa hora tivemos a sorte de ganhar.

Nem a pandemia dissuadiu Gonçalo Mira de assumir todos os riscos inerentes a um projeto desta natureza. Como nos descreve no editorial tremendamente honesto, ligou ao patrão a despedir-se e a anunciar que se dedicaria a um «projeto pessoal». Em tempos tentara, conforme nos conta, dar início a um projeto idêntico mas o grupo de pessoas ao qual se juntou para o fazer acabou por não agregar a sintonia e o esforço necessários para a batalha que estaria por vir. Fê-lo a solo e com a convicção de que, tendo agora dinheiro para investir mas faltando-lhe o tempo, despedir-se seria a «única solução que tornaria possível a Mamute».

Cinco histórias preenchem o 1.º número da Mamute. Na primeira pessoa, beneficiando da simbiose que sempre se faz entre o registo autobiográfico e a própria imaginação arrancada à memória, se quisermos remeter para Rosa Montero, na sua obra A Louca da Casa. Nuno Catarino escreve-nos sobre a sua experiência de circulação de bicicleta em Lisboa e, a reboque, oferece-nos a visão pessoal sobre as «políticas públicas para a mobilidade suave», as iniciativas mais relevantes já dinamizadas, como as bicicletas GIRA ou as «ciclovias pop-up», manifestações de ativismo de entusiastas de dentro e de fora de portas «engajados na causa» ou o peso que a Volta a Portugal ou figuras lendárias, como Joaquim Agostinho, podem ter.

Com Cláudia Lucas Chéu, somos levados numa incursão sobre as histórias, algumas cáusticas, da sua experiência sexual desencadeada a partir da literatura em que se iniciara cedo e empaticamente. Com a figura de um vendedor do Círculo de Leitores, que contextualiza como «a única forma de entrarem livros» em sua casa, introduz-nos no seu primeiro contacto com o Kama Sutra. A perda da virgindade e a rejeição de uma cena com um homem casado ganham vida neste ensaio, no qual se especula sobre o que se sente ou não à luz dos poemas de Maria Teresa Horta e Natália Correia.

No terceiro texto, assinado a várias mãos para apresentar o projeto Seara / Centro de Apoio Mútuo de Sta. Bárbara, uma voz plural dá-nos conta da criação de um espaço «com o propósito de receber quem queira descansar abrigado, comer sentado, conviver, usar a lavandaria, a cozinha, etc.». Na história que aqui se conta, somos postos em contacto com a capacidade de fazer o bem e construir sonhos: «juntos, podemos construir o inimaginável». Mesmo em pleno «catecismo da Covid» e contra a narrativa de um despejo imposto.

Já João Pedro Azul leva-nos ao bonito Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, onde à porta de «um teatro desocupado» é de súbito intercetado pelo protocolo implacável da demência do pai, num culminar de tempos encarregues de virar do avesso a vida de uma família. «Ninguém estava preparado para lidar com esta doença». E com ela o afastamento dos outros, de uma sociedade que se quer longe dos problemas dos outros.

Na última história, João Sousa Cardoso apresenta-nos uma viagem com amigos «entre o Michigan e o Texas, com estadias em Nova Iorque». Do «mall», às «retas intermináveis, num ambiente de domesticidade rural», passando pela descida da east cost, cowboys à mistura, os olhares de quem vê a diferença de fora, os museus de parca qualidade, «o primeiro andar do Lorraine Motel onde Martin Luther King foi assassinado» e onde então encontraram uma coroa de flores ou, ainda, a «casa onde William Faulkner terá escrito o primeiro romance». A narrativa avança e somos levados a conhecer os «campos que sustentam a NASA e permitem pisar a lua».

A Mamute, que nos recupera com o título um animal extinto, sugere-nos desde logo aí um retorno ao ancestral, ao começo do tempo, ao fio condutor que a todos nos une: a palavra para nomear aquilo que somos, pensamos e sentimos. Como quando nos relatamos numa autobiografia, que é o que se faz na Mamute, num irreverente contraciclo com o resto.

Voltando a Gonçalo Mira, a Mamute é o projeto em que acredita e que surge para levar a pensar o mundo. É, acrescento, uma importante homenagem à escrita e um corte de amarras com os géneros mais vigentes ou, até, os sistemas. A Orpheu teve apenas dois números e está incontornavelmente no nosso património cultural. Queremos que a Mamute a ultrapasse, é certo, mas a irreverência, o risco e a qualidade do 1.º número já cumpriram parte do propósito.

.