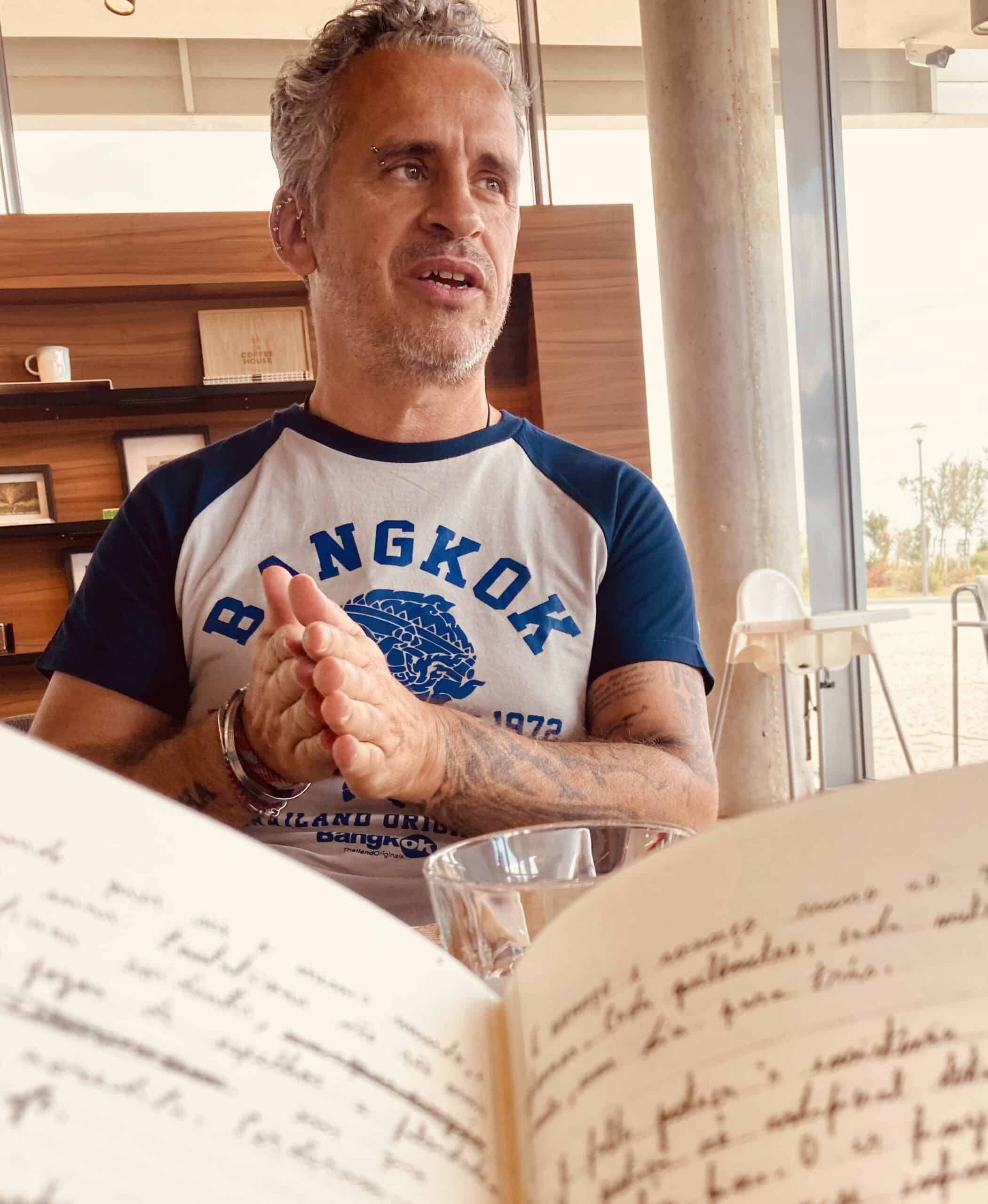

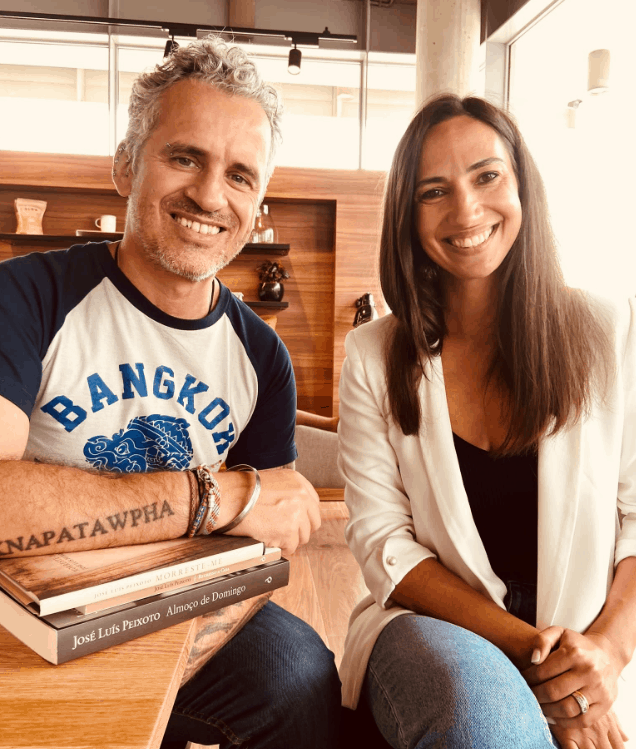

«C omo alguém com quem se dá a volta ao mundo à mesa dum café». No verso do poeta Mário Dionísio coloco o encontro com José Luís Peixoto que deu origem a esta entrevista. Três dos seus livros – Morreste-me, Regresso a Casa e Almoço de Domingo – foram, por sugestão minha, ponto de partida para os vários lugares do mundo para onde fomos e os vários lugares do presente e do passado de onde partimos, como Galveias, a aldeia em que José Luís Peixoto nasceu há 47 anos. Nesta conversa, o escritor premiado e incontornável no país e no mundo reflete sobre a memória, a relação com o tempo, as diferentes filiações e o desafio da pandemia sobre as respostas que tínhamos e as perguntas que tivemos de renovar. Olha para a poesia a partir de um compromisso com a verdade. Fala das viagens, do ir e vir e da distinção que a distância ajuda a fazer sobre o que somos e o que temos. Estão aqui, nas respostas de José Luís Peixoto, pistas fundamentais para uma vontade individual e coletiva com a qual possamos querer, porventura, (re)construir o futuro.

Começo por perguntar ao escritor como define o homem que agora regressa do México com 47 anos acabados de fazer? Em que é que se tornou o jovem que, há 20 anos, escreveu Morreste-me para se estrear, mesmo que imprevisivelmente, na literatura?

A vida levou-me para um caminho em que, a partir de certa altura, deixei de fazer divisões entre o homem e o escritor. Essas são duas dimensões de uma só entidade, de um mesmo eixo. A escrita foi entrando em áreas tão concretas da minha vida que se tornou impraticável traçar divisões. Por um lado, a escrita é o meu ganha-pão. Posso dizê-lo assim de uma forma muito direta.

Estamos perante um escritor profissional…

Sim, eu vivo da escrita. Não me refiro apenas à escrita de livros, mas também aos múltiplos projetos que vou desenvolvendo à volta da escrita. Por outro lado, a escrita está presente em toda a minha perceção do que vivo. Por ter essa vivência tão prática da escrita, inclusivamente, acabo por estar sempre atento a tudo aquilo que posso transformar em literatura ou em palavras escritas. As minhas reflexões sobre as circunstâncias mais prosaicas são sempre literárias ou têm sempre esse filtro. É como uma forma de respirar, que toca tudo. Portanto, quando me avalio como pessoa está sempre presente também o escritor.

No seu percurso, há essa pedrada no charco: Morreste-me. Mas vamos às raízes: Galveias. Que alicerces contribuíram para fazer chegar à escrita profissional, premiada, reconhecida no país e no mundo, aquele menino que «não pensava nas notas, e tinha jogado à bola, e tinha ganho, e se tivesse perdido era igual»?

[risos] Bem… eu comecei a escrever alguns textos quando ainda era esse menino. Quando escrevi o primeiro texto com intenção literária era um adolescente, em Galveias, e logo aí tive uma série de aspetos muito vantajosos que me levaram no bom caminho. Um deles, fundamental, é o facto de a minha irmã mais velha, com mais 13 anos, professora, ter feito a leitura crítica das minhas primeiras experiências literárias. E isso foi determinante. Ainda antes disso, houve livros que me levou e que me influenciaram, é certo, mas o que fez a diferença foram as leituras, muito encorajadoras, que fez aos meus textos, na altura ainda um pouco inocentes e incipientes. A minha irmã fazia críticas construtivas: assinalava algumas fragilidades que eu não estava a ver e, ao mesmo tempo, incentivava-me. Mas, antes, eu próprio descobri uma parte do Jornal de Letras, chamada Prova dos Novos, na qual publiquei o meu primeiro poema. Eu era, inclusive, lá está, também sob a influência da minha irmã, um leitor do Jornal de Letras e essa experiência de leitura permitia-me conhecer os autores e depois procurá-los na biblioteca. Na altura, a minha professora leu até esse primeiro poema na aula, o que foi para mim muito embaraçoso. Nesse contexto, uma colega muito ligada às letras e que tinha as melhores notas da turma chamou-me a atenção para um outro suplemento, do Diário de Notícias, o DN Jovem. Ora, esse suplemento, com o qual passei depois a colaborar regularmente, foi importantíssimo.

O DN Jovem foi, aliás, uma fonte fundamental de recrutamento e promoção de novos talentos…

Sim, foi uma verdadeira escola. E, depois, quando vim para Lisboa, conheci várias das pessoas que fizeram parte do DN Jovem e que, entretanto, se consagraram, na escrita, na edição. O DN Jovem foi, de facto, fundamental.

A escrita, toda ela, é sempre uma reflexão sobre o passado. É sempre uma maneira de analisarmos o que aconteceu.

E Galveias?

Um dos fatores que identifico hoje como fundamental e referente ao facto de ter nascido em Galveias é aquele mundo, aquele enorme património. Melhor: a forma como aquele mundo é um património narrativo. Eu tenho em mim uma mina [riso] quase inesgotável de personagens, de acontecimentos, de…

É um bom arquivo?

Sim, sem dúvida. Já escrevi um romance chamado Galveias e vários outros livros ligados ao Alentejo, mas ainda estou longe de esgotar tudo aquilo que conheço e lembro de Galveias. Para uma criança e, depois, para um adolescente, viver aquela realidade foi muitíssimo rico. Hoje, Galveias tem cerca de 1000 pessoas. Na altura, tinha um pouco mais e eu conhecia todas as pessoas e entrava na casa de muitas delas. Tinha com elas uma vivência muito próxima. Em criança, tinha inclusive muito contacto com pessoas de 70, 80 anos que tantas vezes tinham a porta aberta e nós entrávamos quando queríamos. Ou, simplesmente, porque precisavam de alguma ajuda. Por exemplo, carregávamos a lenha dessas pessoas. Noutros casos, em casa de amigos, contactava com os seus pais, alguns deles pastores, com vidas cheias de…

Histórias.

Exatamente. De matéria-prima e de mundos que hoje são realmente uma mais-valia para escrever e, mais importante, estão em extinção e que nem toda a gente conhece. Mesmo ao nível da linguagem, Galveias é riquíssima. A forma como as pessoas se exprimem, a forma como utilizam a língua e a linguagem. Tudo isso é para mim muitíssimo marcante. E até por via das minhas irmãs, ambas mais velhas, eu tinha sempre outros horizontes. Os meus pais foram emigrantes em França e regressaram antes de eu nascer. Uma das minhas irmãs já nasceu lá e a outra foi para lá muito pequenina. Havia também essa vivência para lá da aldeia do Alto Alentejo.

França, onde?

Próximo de Paris, no Vale do Marne. As minhas irmãs também me chamavam muito a atenção, por força dessa vivência, para um tipo de cultura cosmopolita. Na minha adolescência, por exemplo, gostava muito de ouvir música pesada, muito fora daquela realidade de Galveias. Eu acabava por dedicar muito tempo a esses mundos da música e da leitura e que, depois, claramente me levaram à escrita.

Centremo-nos no Morreste-me, agora com uma belíssima edição comemorativa dos 20 anos. Não consigo sair de uma das suas frases, para mim a mais forte: «Avanço para o que fomos». É isso que esta conversa com o pai representa? Encontrar nas «pedras do caminho» e a partir do que se foi, da raiz, um espaço para seguir?

A escrita, toda ela, é sempre uma reflexão sobre o passado. É sempre uma maneira de analisarmos o que aconteceu. Um aspeto elementar na escrita – e na vida – é a perceção do tempo. Como é que lidamos com o tempo? Vejamos: a memória é sempre uma narrativa. Quando contamos alguma coisa que tenha acontecido, forçosamente, distorcemos um pouco o que aconteceu, porque os meios de que dispomos para dar forma a essa memória são diferentes da existência real das coisas. Quando alguma coisa acontece, ela acontece em múltiplas dimensões que não temos capacidade de replicar. Quando as colocamos, então, no caso, em palavras, temos à partida de forçar aquilo que foi real para essa outra forma que são as palavras. É claro que tentamos fazê-lo o mais fielmente possível e manter os elementos nas suas proporções, mas transformamos necessariamente o que foi em alguma outra coisa. Nessa medida, o que escrevemos é sempre um reflexo do passado. No caso do Morreste-me, diria que está ali todo o passado. Esta relação entre pai e filho é uma metáfora, justamente, do presente e do passado, não só da minha vida, mas das vidas. Não é por acaso que as religiões, muitas, têm presente esta imagem do pai e do filho como uma imagem do que se é e de onde se vem. É uma imagem, afinal, muito conveniente para falar disso. Ainda ontem estava a escrever sobre isso: o mundo não começou com nenhum de nós. Essa é uma ilusão que temos. É muito comum – e humano – sentirmos pena perante a ideia de morrermos. Que pena que acabe o que nós temos. Mas é muito raro encontrar alguém que tenha pena de não ter nascido antes do dia em que nasceu. Dá-nos uma certa angústia pensar no primeiro dia depois da nossa morte, mas não nos dá a mesma angústia pensar no primeiro dia antes do nosso nascimento. Mas, na verdade, quer num dia, quer no outro, não estávamos cá nesta forma em que estamos. Isto é…

Um aspeto curioso da nossa relação com o tempo…

Sim. E porque temos a ilusão de que o mundo começou no dia em que nascemos. Na verdade, recebemos como herança uma memória que é muito anterior à nossa existência física. A nossa memória é muito maior do que a nossa história biológica. Ora, o Morreste-me é um livro muito condensado. Aliás, eu demorei um certo tempo a reconhecê-lo como livro, porque é um texto muito curto. E, efetivamente, toma como referência essa relação entre o pai e o filho e, claro, quando o escrevi, tinha muito presente a ideia do meu próprio pai e a minha. Mas, hoje, reconheço que o que ali tem o maior valor é essa dimensão genérica, não só em relação a pais e a filhos, mas em relação ao vínculo que temos com os outros. Já muitas pessoas me comentaram – ainda ontem aconteceu quando estava na Feira do Livro – que, na sua vivência com este texto, pensaram a sua relação com a mãe que perderam ou o irmão ou… Esta dimensão que vai além da relação entre o filho e o pai é algo de muito grande que o livro atingiu.

Tudo o que escrevi depois do Morreste-me é muito diferente. Na verdade, todos os meus livros, sem exceção, têm sempre um pai e um filho em múltiplas relações. Mas, nalguns, essa é a relação central do livro. Noutros, está presente de alguma forma.

E se nos situarmos de forma literal nessa relação entre o filho e o pai… Como considera que o pai que tanto lhe dizia «Orienta-te, rapaz» olharia hoje para aquilo em que se tornou?

Isso, para mim, é muito tocante. Uma das coisas que hoje mais me definem é o facto de o meu pai nunca me ter conhecido como escritor. E, como há pouco falávamos, eu já não distingo… Vamos ver: distingo a minha vida pública da privada. Mas não distingo o ser escritor. Naturalmente, quando estou com os meus filhos ou com as minhas irmãs é diferente de quando estou em público como o José Luís Peixoto. Mas, nesses dois momentos, no meu íntimo, eu estou a fazer trabalho de escritor. No entanto, o meu pai nunca me conheceu como escritor. Um aspeto para mim incrível: quando os meus pais regressaram de França, construíram uma casa, a nossa casa lá em Galveias, uma coisa importantíssima para eles. E, hoje, a rua onde está a casa tem o meu nome. Impressionante, não é? E eu penso sempre: o meu pai nunca podia imaginar tamanho feito e isso é extraordinário. A minha mãe, felizmente, viu isso. Mas fico um pouco triste por o meu pai nunca ter podido sequer imaginar.

E como é que a sua mãe reagiu?

Ficou muito orgulhosa. O grande valor é justamente a minha mãe ter podido assistir a isso. Mas sinto como muito impressionante o facto de ter sido a partir da morte do meu pai que verdadeiramente me tornei no escritor que hoje sou. É que o Morreste-me, apesar de ser tão curto, contém as raízes de tudo o que escrevi a partir daí. Os textos que publiquei no DN Jovem – e aí o meu pai ainda estava – eram muito mais superficiais, eram de outro nível. Tudo o que escrevi depois do Morreste-me é muito diferente. Na verdade, todos os meus livros, sem exceção, têm sempre um pai e um filho em múltiplas relações. Mas, nalguns, essa é a relação central do livro. Noutros, está presente de alguma forma. No caso do Almoço de Domingo, é um livro com muitas histórias da família e uma que é muito importante é a própria morte do pai do protagonista e a presença do protagonista como pai.

Pegando no sentido da vossa casa que é construída em Galveias, olhemos agora para o Regresso a Casa, que estrutura um conjunto de poemas numa sequência de lugares físicos e simbólicos: Odisseia, Quarentena, Diário, Galveias, Oeiras, Tailândia, China, Tradutores e Bibliografia. São estes os territórios que o levam a casa (às raízes) ou foi para lá que seguiu (metaforicamente) a partir da casa onde viveu o confinamento de 2020? O sentido, em síntese, é o de que a «nossa casa é um verbo»?

Esses lugares (chamo-lhes lugares porque os vejo como tal) são diversas casas, digamos assim. Mas, essencialmente, são: a casa dos livros, a casa da infância, a casa atual e a casa das viagens.

São os seus territórios…

Sim. Eu tenho um livro, O Caminho Imperfeito, que diz algo do género «o caminho também é um lugar». E, na verdade, desde há uns bons anos, tenho viajado muito intensamente, de uma forma quase obsessiva e isso tem sido muito importante para mim. Aliás, tem sido um princípio de vida. E tenho, inclusivamente, tentado passar isso aos meus. E isso não é só meu, é de toda a minha família e vem, justamente, do meu pai. Na medida do possível, durante a infância, também viajávamos, embora não em viagens como as que agora faço. No ano da pandemia, em 2020, por exemplo, tínhamos marcado uma viagem de família para o Vietname, éramos umas 15 pessoas. Já fizemos viagens assim para a China, para os EUA, para muitos lugares. E agora estive com o meu núcleo mais próximo no México. Acredito muito nas viagens, a vários níveis. Afastar-me-ia agora muito se fosse explicar a fundo a minha visão das viagens [sorriso]… Ora, e os livros que estão presentes na parte da Bibliografia, da Odisseia, a casa da infância que está presente nas Galveias e também noutras partes, a casa atual que está presente em Oeiras (que é a primeira vez que eu coloco assim de uma forma tão direta num livro meu)…

Parece-me que uma das características importantes que a quarentena trouxe foi, justamente, uma reflexão sobre as nossas prioridades, o que é importante para cada um de nós. Os nossos quotidianos pararam, as ilusões do dia a dia em que andávamos distraídos… aquilo que parecia fundamental foi colocado em causa.

Qual é o sentido da casa para quem viaja tanto?

Refletir sobre a casa é refletir sobre quem somos, a nossa identidade, de onde vimos. A ideia de casa é o abrigo e o abrigo tem características diferentes em função de quem somos. E fiquei contente com o Regresso a Casa, porque me parece que este livro ficou coerente a esse nível: ser uma reflexão da ideia de casa.

E com a particularidade de ter sido escrito no pico de uma pandemia em que a maior parte de nós estava abrigado na casa…

Claro, claro. E esse foi o início do livro, precisamente. Aliás, há uma parte do livro que se chama Quarentena e que contém os primeiros poemas que eu escrevi e que constituem este livro, embora depois tenha juntado não mais de meia dúzia de poemas que já tinha escrito. Ainda assim, os da Quarentena são os primeiros na medida em que foram esses que me fizeram perceber que ia escrever um livro. Os mais antigos foram umas peças dispersas que achei que fazia sentido integrar ali. Mas a maior parte dos poemas escrevi em plena pandemia. Esse aspeto chamou-me a atenção para tudo isto, como de resto a tantas pessoas. Parece-me que uma das características importantes que a quarentena trouxe foi, justamente, uma reflexão sobre as nossas prioridades, o que é importante para cada um de nós. Os nossos quotidianos pararam, as ilusões do dia a dia em que andávamos distraídos… aquilo que parecia fundamental foi colocado em causa.

Para mim, a escrita que mais me diz é aquela que coloca a pergunta “quem sou?”. Essa é a grande pergunta, na medida em que a forma como olhamos para o mundo passa sempre por esse filtro.

Lemos, no seu primeiro poema: «quando me cansei de mentir/ a mim próprio, comecei a escrever/ um livro de poesia». A poesia é um encontro com a verdade?

Sim. Curiosamente esse poema é uma auto citação, porque faz parte do meu livro anterior. Quando escrevi esse tal outro livro, publicado em 2008, tive essa epifania: tenho de ser verdadeiro comigo próprio, não posso andar à procura de coisas exteriores, tenho de procurar em mim. Sermos sinceros connosco próprios é um trabalho difícil. É muito difícil vermo-nos a nós próprios, não temos suficiente perspetiva nem distanciamento. E os espelhos distorcem mais do que às vezes imaginamos e às vezes vemo-nos refletidos em múltiplos espelhos. Nos outros, sendo que os outros muitas vezes também nos distorcem. E, por isso, vermo-nos a nós é uma tarefa intensíssima. Para mim, a escrita que mais me diz é aquela que coloca a pergunta “quem sou?”. Essa é a grande pergunta, na medida em que a forma como olhamos para o mundo passa sempre por esse filtro.

A poesia ajuda a fazer essa desconstrução?

Sem dúvida. A poesia é muito um texto do eu, que assume essa perspetiva, mesmo que às vezes exista ali um trabalho. Aquele fingidor que Fernando Pessoa refere é essencial. Nem sempre é tão literal como parece. É aquela transposição de que falávamos, de termos consciência de que temos de transformar em palavras elementos que existem sob outras formas.

É também Ulisses (mais um elemento simbólico do Regresso a Casa) que, como em todos os clássicos, nos vem ajudar a fazer esse exercício do quem somos, quem fomos…

Essa referência vem de alguma forma tentar dizer que a escrita é sempre uma metáfora, as palavras são sempre símbolos aos quais cabe a cada um de nós dar corpo e decifrar. O que eu estou ali a dizer já foi dito e Ulisses é na literatura o maior arquétipo de regresso que existe.

Inclui nos seus poemas referências relevantes à mãe. O percurso efetuado no Regresso a Casa é também um retorno às pessoas essenciais?

Sim, e em que, em alguns momentos, nomeio: refiro os meus filhos pelo meio, as minhas sobrinhas… Acho que essas referências muito diretas acrescentam uma força ao texto que é muito difícil de definir. Quem lê apenas intui que aqueles nomes são os nomes reais, mas essa intuição é muito importante. E tudo isso tem a ver com aprendizagens que fui fazendo ao longo do caminho. Por exemplo, quando nomeei Galveias no meu romance Galveias, percebi o quanto essa especificação, na verdade, era uma generalização. Outras pessoas que têm referências de outras aldeias, mesmo não se chamando Galveias, percebiam que eu tinha de dizer aquele nome, como elas têm de dizer o nome dos seus lugares. Dizer que «foi exatamente ali», de uma forma paradoxal, especifica mas também generaliza, na medida em que os outros entendem nas suas referências como uma especificação.

Há uma frase que escrevi num texto: «Eu tenho um lugar. Por isso, nunca me perco no mundo imenso». Para mim, é muito importante nunca perder de vista o meu lugar. E uma parte do trabalho que tenho feito é também conhecer e valorizar esse lugar.

O autor de Regresso a Casa fala-nos também de uma eventualidade: «nunca serei capaz de encontrar o caminho para casa»? Há esse risco, certo?

Sim, claro. É muito fácil perdermo-nos. Há uma frase que escrevi num texto: «Eu tenho um lugar. Por isso, nunca me perco no mundo imenso». Para mim, é muito importante nunca perder de vista o meu lugar. E uma parte do trabalho que tenho feito é também conhecer e valorizar esse lugar. Existe a referência a Galveias, muito direta e concreta, mas também simbólica. É que o lugar que cada pessoa tem pode ser muito mais complexo do que isso. O facto de se viver numa enorme cidade não significa que não se tenha um lugar, que não tem de ser físico, pode ser muito mais complexo. Lá está, o nosso abrigo, as nossas memórias, os nossos afetos, aquilo que nos estrutura e que sabemos que quando estivermos lá nos protege. Eu passo muito tempo fora de casa, com esse sentimento de estar fora de casa…

Mas o ir para longe também ajuda a valorizar o nosso lugar de origem. Eduardo Lourenço referiu-se a isso…

Claro, claro. Ajuda a valorizar bastante. E acho que temos de saber gerir essas presenças e ausências, até em relação aos outros, a forma como estamos com eles e o quanto às vezes precisamos de nos afastar. Quando estamos em permanência corremos o risco de deixar de distinguir as características do lugar. É muito saudável ir e vir.

Mesmo que nos percamos no caminho para casa…

Estamos sempre à procura desse caminho. Fala-se muito da solidão acompanhada quando estamos rodeados de pessoas e nos sentimos sozinhos. Mas também pode acontecer que deixemos de sentir esse abrigo quando estamos em casa. E, por isso, temos de ser recordados de tudo o que temos para valorizarmos e reconhecermos.

Na pandemia, vários foram os trajetos para Campo Maior que o retiraram de casa. Foi desafiado por um homem absolutamente singular para escrever num registo simultaneamente ficcional e biográfico uma vida de 90 anos. Como recebeu o convite de Rui Nabeiro?

Foi muito impressionante, porque como já me aconteceu no passado aquilo fazia sentido sob múltiplas perspetivas. Por um lado, e incrivelmente, essa possibilidade vinha na sequência de um livro que publiquei em 2019, Autobiografia, que trata precisamente das fronteiras entre a biografia e a ficção. Ter a possibilidade de aceder às memórias de Rui Nabeiro constituiu um degrau acima daquilo que eu tinha acabado de fazer. Por outro lado, a relação com o Alentejo, mas também numa variante que acrescenta ao que eu já tinha feito, dada a oportunidade de escrever sobre um Alentejo com ligações com o meu, mas com características particulares, dada a proximidade à fronteira com Espanha. Por outro lado, ainda, o que para mim é muito impressionante – nunca tinha referido isto a ninguém antes disso –, eu tinha a intenção de escrever sobre a fronteira, porque a fronteira traz uma quantidade de questões interessantíssimas. Desde logo, a própria ideia de fronteira no seu lado mais social, histórico e político, a nossa relação com Espanha.

O Almoço de Domingo não é, pois, uma biografia ficcionada, mas uma ficção biográfica.

E, perante o desafio lançado por Rui Nabeiro, há uma contraproposta que lhe faz e que é aceite…

Sim. Para mim, não era muito interessante escrever uma biografia, na medida em que uma biografia é um texto no âmbito da história, com um certo caráter científico, que tenta dar conta de uma realidade objetiva e a partir de variadas visões procura chegar o mais perto possível da complexidade de tudo o que aconteceu. Já um texto com estas características, que inclui uma dimensão literária, aproxima-se mais da memória subjetiva, às vezes com algumas distorções, construções próprias. O Almoço de Domingo não é, pois, uma biografia ficcionada, mas uma ficção biográfica.

Gosto [sorriso].

[sorriso] É muito importante a diferença entre o que é adjetivo e o que é substantivo. O centro deste livro é a sua dimensão literária e não a biográfica. Por vários motivos. Este livro conta uma história que tem o seu presente durante três dias que ainda não tinham acontecido quando foram escritos. Escrevi esses três dias a partir do quotidiano de Rui Nabeiro, mas eles não são uma descrição, porque esses dias não tinham ainda ocorrido quando os escrevi. Logo aí, é ficção. E, depois, eu não estava lá. Tudo aquilo que ali está descrito é como eu imagino esses momentos, que por sua vez partem da descrição de Rui Nabeiro, também ela subjetiva. É uma descrição que não tem a intenção de ser factual, mas subjetiva. As palavras das personagens ou o tom em que foram ditas não são literais. E isso, para mim, é muito interessante do ponto de vista conceptual ou teórico, dado trazer questões sobre a literatura. Questões que colocam em evidência a relação entre o factual e o ficcional. Noutros tempos, a literatura era a principal reprodução da realidade. Hoje, não. Temos múltiplos meios que procuram reproduzir a realidade, mas também reproduzem a ficção.

Marshall McLuhan falou-nos do meio como mensagem…

Sim. E existe sempre esse equívoco sobre a realidade. Nem uma pessoa a transmitir em direto no telemóvel está a mostrar a realidade. Nós é que temos essa ilusão. Eu posso tirar uma fotografia a esta garrafa de água e não mostrar tudo o que está à volta. E isso é o que acontece quando escrevemos um livro. Existe aquilo que escolhemos colocar lá e existe aquilo que escolhemos omitir ou que omitimos por incapacidade, até.

Faz parte da nossa perspetiva e da nossa realidade biológica percebermos que, quando temos 90 anos, temos de ter uma visão do tempo de vida que não é igual à que temos com 40 anos. É natural que assim seja. Ainda assim, isso não significa que não exista um futuro cheio de potencial e que valha a pena viver de uma forma absolutamente intensa.

Que principal aprendizagem fez com o homem que lhe disse em pleno Almoço de Domingo que «há lições que só se aprendem depois de uma vida inteira»?

Incrivelmente, uma das intenções que eu também tinha antes de escrever este livro era, um dia, escrever um livro em que a personagem central fosse mais velha. Sentia que, ao fazer isso, já ia viver essa idade por antecipação. Ia ser velho durante algum tempo e de uma forma controlada, podendo interiorizar isso e, ao fim do dia, regressar sempre à minha idade. Escrever este livro permitiu-me, por aproximação, saber o que é ter 90 anos. Um outro aspeto marcante foi a convivência com este homem que, efetivamente, acrescentou muito àquilo que eu já imaginava poder ser uma pessoa com aquela idade, com a vantagem de que eu não tinha ainda conhecido uma pessoa com 90 anos e com esta vitalidade. Com uma agenda intensíssima. Para ele, todos os dias são completamente preenchidos e cheios de projetos. E isso é muito inspirador.

É um homem com futuro?

Sim, Rui Nabeiro tem futuro! E nós temos sempre de manter o futuro. Faz parte da nossa perspetiva e da nossa realidade biológica percebermos que, quando temos 90 anos, temos de ter uma visão do tempo de vida que não é igual à que temos com 40 anos. É natural que assim seja. Ainda assim, isso não significa que não exista um futuro cheio de potencial e que valha a pena viver de uma forma absolutamente intensa. Agora, o que é muito importante é atualizarmos constantemente a nossa identidade. Porque é muito fácil e, até, um pouco pobre, com 40 anos, vivermos como se ainda tivéssemos 20. Ou, com 50, vivermos como se ainda tivéssemos 30. Lá está, porque existem diferenças. Eu fiz agora 47 anos e eu tento ter 47 anos. Vamos lá ver: isso não significa que a idade nos impeça de fazer algumas coisas ou que a idade não tenha também uma quantidade enorme de subjetividades. O que significa é que ter 47 anos é… ótimo [enfatizando a palavra]. Ter 47 anos traz-me uma quantidade de coisas que eu não tinha com 20. E são essas coisas que tenho de valorizar. Eu não poderia ter aquilo que tenho agora se não tivesse a idade que hoje tenho. É como ter filhos com 5 anos ou filhos com 25 anos. Todas as idades são bonitas e colocam os seus próprios desafios. Tudo isso é uma graça, é uma bênção. Se conseguirmos olhar para o ponto certo, é extraordinário.

Escrever é também um contributo – e volto ao Almoço de Domingo – para fazer a prova de que o passado existiu?

Claro. E neste caso isso foi um dos pontos de partida essenciais do livro. Até porque o meu compromisso com Rui Nabeiro foi tentar, a partir das minhas possibilidades, construir isso. Ele deu-me as suas memórias, a sua disponibilidade e a sua confiança enorme. E eu senti a enorme responsabilidade de lhe dar aquilo que ele queria: um objeto que fixasse o seu mundo. Rui Nabeiro está numa posição, para mim, incrível. Se tivermos sorte, todos chegaremos a ser isso dessa forma e em certa medida até já somos: estarmos no topo de uma montanha em que olhamos para um lugar e vemos o passado e olhamos para outro e vemos o futuro. E sentirmos que somos a única pessoa que está nesse ponto. E isso é muito impressionante. Até nós, na nossa modesta memória, quando olhamos para o passado, lembramo-nos de um tempo completamente diferente. Para mim, que tenho um adolescente em casa, é muito difícil contar-lhe como era para mim viver antes do tempo da Internet, ou como era ter aulas na telescola ou, ainda, viver em Galveias. E, dentro do que é humano e possível, a literatura tenta fazer isso, tenta resistir ao tempo, daí a fixação das palavras no papel que podem ser lidas por outros hoje ou daqui a 10 anos.

Pensemos no futuro… Realço uma ideia, entre os poemas de novo de Regresso a Casa: «as respostas avariaram-se como brinquedos antigos/ de corda». Devemos, antes, e até à luz deste tempo recente carregado de desafios, começar por reformular as perguntas?

Tenho muita dificuldade de avaliar as repercussões que este tempo vai ter. Sinto que estamos a viver um período que nos marca e que recordaremos sempre, mas efetivamente faço parte do número de pessoas que foi altamente surpreendido com tudo o que aconteceu. Em janeiro de 2020, não imaginava possível tudo o que aconteceu. Sinto que a obrigação que temos é cada um de nós, pessoalmente, refletir e chegar a alguma conclusão acerca de tudo isto. Não tenho a certeza sobre quais vão ser os caminhos coletivos. Muitas vezes, parece-me que a memória coletiva é muito frágil. Ainda há pouco falávamos da nossa vivência nos primeiros momentos do confinamento e agora já temos de fazer um exercício de memória porque já estamos prontos para abraçar uma nova realidade. E existe nisso o aspeto positivo da capacidade que temos de estar no presente. Ainda assim, muitas vezes, o presente é como um muro à nossa volta que nos impede de ver mais além, quando, na verdade, teríamos todas as ferramentas para o fazer: não só o passado, porque o vivemos, estávamos lá; e também certos aspetos do futuro que não são assim tão difíceis de antever e para os quais, no entanto, nos dirigimos muitas vezes de uma forma que não é tão dependente da nossa vontade quanto isso. Não sei para onde vamos, mas espero que tenhamos tido a oportunidade de aprender alguma coisa. Este foi um tempo marcante e que nos mostrou que temos muito mais capacidade de viver do que a ansiedade que o quotidiano tantas vezes nos coloca. Tantas vezes dizíamos que tínhamos de fazer isto e aquilo, numa vida de agenda cheia de compromissos, como se não pudéssemos viver a não ser naquele dia e naquela hora. Eis senão quando as ruas ficaram desertas e ninguém pôde sair de casa. Aí descobrimos que passámos a poder, afinal, não estar naquele dia e naquela hora e naquele lugar.

.