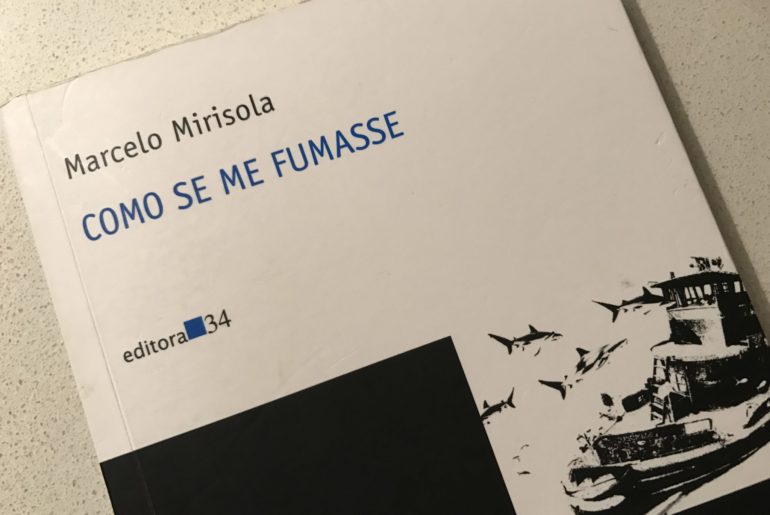

Uma outra história (antes de Como se me fumasse). Quando em 2016 surgiram as primeiras notícias da morte de André Jorge, o saudoso editor da Cotovia, logo me aventurei a ler as últimas entrevistas que havia dado e a perceber que últimas palavras, que últimos pensamentos haviam sido os seus. Foi assim que fiquei a saber que os últimos livros que André Jorge levou à estampa na Cotovia tinham como autor um brasileiro de quem nunca eu tinha ouvido falar: Marcelo Mirisola. E o que me passou imediatamente pela cabeça foi: tenho de ler Marcelo Mirisola. A edição de dois dos seus livros na Cotovia, Bangalô e O Azul do filho morto, foi para mim um selo de qualidade e um imperativo para a leitura. Logo li Bangalô, sobre o qual já aqui escrevi. Esse texto, encontrado pelo próprio escritor, deu azo a uma entrevista a Mirisola. Também aqui publicada. E à curiosidade muito grande que logo ganhei sobre o mais recente livro do autor, que me chegou direitinho do Rio de Janeiro.

Como se me fumasse é um assumido, corajoso e arrojado relato autobiográfico que Mirisola assina com o próprio nome, sem papas na língua, sem medos nem atalhos na hora de levar o dedo à ferida: «(…) a disposição de estar errado no lugar certo (e vice-versa) é o resumo da minha vida». É o remate, para começo de conversa. A conversa que coloca no papel a história de uma vida. A vida do ex-aluno da faculdade de direito que trocou a advocacia pela literatura (apesar dos vários disfarces adiados). «Nunca seria engenheiro, garanhão, peão de boiadeiro ou advogado, sempre escritor.»

Apesar das palavras aparentemente sábias de el Mago (confirmadas pelas de uma velha Cigana e prognósticos gerados no «feicebuque»), que o incitam a sair fora, por «ela» ser louca, maluca e «sua ruína», um narrador com a propriedade de todos os atos descritos contrai ao longo de toda a narrativa uma dependência doentia e uma invocação sucessiva, obsessiva, patológica dessa tal «ruína», chegando contra toda a ortodoxia a ver nela a grande esperança de uma vida atribulada. De uma vida que desafiou tudo, que lhe levou os pais, que o fez «(…) persona non grata nas rodinhas literárias», que o encostou à imprensa esse construtor e destruidor de reputações, que se tornou uma espécie de «jogo escroto». «Escroto»: a palavra mais repetida e pronunciada neste livro de Mirisola. O Mirisola que vive numa rebelião constante e exasperada na relação com os graus de parentesco, face aos quais dificilmente se afirmou autêntico.

O homem que contra tudo e contra todos relata com audácia a sua vida através da literatura, descreve uma original perceção do tempo: «(…) quem passa não é o tempo, mas nós é que passamos enquanto misteriosamente somos atravessados por ele, que continua no mesmo lugar de sempre – indiferente e parado». Daí uma ansiedade desconcertante na vinda de «ruína». A mesma que está e não está, que vem e não fica, numa parecença com a imortalidade. «Ruína é a única coisa que posso dizer que pulsa em mim.» É a esperança sobre o eterno retorno de «ruína» que reinventa e faz sobreviver Mirisola.

O mesmo Mirisola que apregoaram poder ser «(…) autor de um livro só, fanfarrão». Iludiram-se. Não tiveram talvez visão para antever que estariam na posse do «(…) responsável por espanar a poeira da literatura brasileira, o cara que dava um nó na cabeça dos críticos mais rigorosos, a lufada de oxigénio e o renovador da prosa», de acordo com o autor. Mirisola é um criador (que acusa a literatura de «espanto» e ao mesmo tempo de «prejuízo»).

Com a morte da mãe, a quem dedica este livro, Mirisola ensaia a saída de um ciclo para entrar num outro, espantosamente, amparado numa esperança e numa fé… chamadas «ruína». A sua maior ironia. E a sua maior verdade.

.