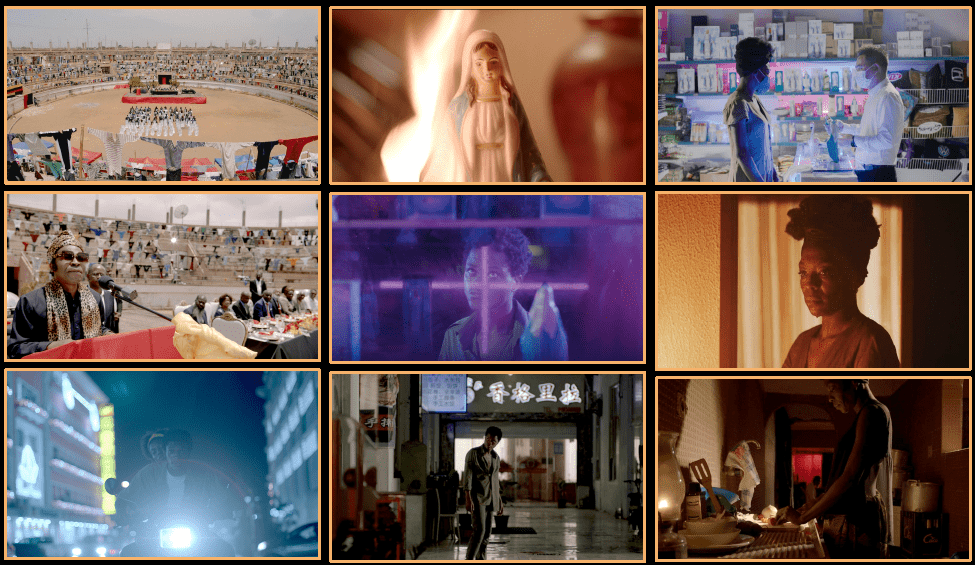

R ealizador e Diretor de Fotografia nascido em Luanda, Angola, em 1987. Um dos mais multifacetados profissionais do cenário audiovisual angolano, acaba de ser chamado a marcar presença no Locarmo Film Festival, na Suíça, pela nomeação revelada da sua primeira longa-metragem lançada, Nossa Senhora da Loja do Chinês. Com a lente treinada tem no seu percurso participações como Operador de Câmara e Diretor de Fotografia em vários documentários e, em 2013, a integração na equipa da Geração 80, produtora que lhe reconhece o valor, acolhe a criatividade e retempera a irreverência. Assinou várias curtas-metragens experimentais, como “A Luz No Quarto Era Vermelha Porque Não Existia Amor” e “Há Um Zumbido Há Um Mosquito São Dois”, e “Lúcia No Céu Com Semáforos” como realizador e guionista, todas produzidas e exibidas em edições da exposição coletiva FUCKIN’GLOBO. Nesta conversa, algures entre Lisboa e Luanda, num canto da cloud, Ery Claver deixa-nos pistas para refletir o cinema e a cultura.

O que é que herdou do operador de câmara para a realização de cinema? Há um olhar apurado pela lente?

Bem, eu sempre me considero primeiro como um operador de câmara, antes de qualquer outra pretensão cinematográfica. Aliás, eu nem tenho formação profissional em nenhuma área em que atuo. Mas foi inevitável que, ao longo deste tempo todo a desenvolver o meu trabalho, sentisse a ambição e vontade de explorar conceitos visuais mais ousados e interessantes para mim, baseados na minha necessidade de perceber onde estou, principalmente na minha cidade.

A primeira longa-metragem por si assinada, Nossa Senhora da Loja do Chinês, ganhou um lugar no Locarmo Film Festival, na Suíça. É, para além do reconhecimento do trabalho artístico, também uma oportunidade para cristalizar a relevância de Angola no mapa internacional… certo?

A presença neste importante festival garante não só a validação pública que tenho construído individualmente como cineasta, mas, como bem diz, é também o reconhecimento do esforço de uma geração inteira que com todas as dificuldades consegue orgulhosamente apresentar-se com relevância, com primor, tanto técnico como estético, ao lado de cinematografias internacionais muito mais bem construídas. Não poderíamos estar mais contentes e orgulhosos, e digo-o não só em meu nome, mas no de toda a equipa do filme da Geração 80 e no dos parceiros, como a KinoYetu, e sim, também no de toda uma cultura nacional.

Luanda é o seu ponto de partida para a escrita cinematográfica. Como olha para esta cidade de “camadas, vários tempos e infinitas formas de viver”, para vos citar?

Como qualquer cidade, Luanda também carrega os seus costumes e simbolismos. E não acho que seja Luanda mais especial que qualquer outra cidade, mas por se apresentar com uma identidade dúbia, tanto velha como nova, e ser o lugar em que nasci e vivo, existem nela certos códigos de confrontações sociais e estéticos, os quais, para mim, como artista audiovisual, sempre senti que nunca foram bem descodificados. E essa tentativa de desvendá-la é que me leva ao interesse de dissertar sobre Luanda a partir de qualquer meio artístico ao meu dispor que me ajude a “re”conhecer o meu lugar.

O meu filme Nossa Senhora da Loja do Chinês, portanto, não é sobre heróis ou vilões, mas de pessoas confrontadas com as inúmeras ambiguidades da alma humana a que todos estamos sujeitos.

Atribui às suas curtas-metragens a capacidade de consolidar uma visão sobre o poder. É essa síntese que também vemos impressa no filme Nossa Senhora da Loja do Chinês, certo?

É interessante que quando comecei a sugerir o termo “poder” nas minhas curtas, sempre fui interpretado como se estivesse a analisar apenas o poder político. E também é, obviamente, mas esse poder mastodôntico apenas serve como caricatura. Quando comecei a escrever ficção, e ao criar personagens que pretendia autênticos, dei-me conta de que o poder das crenças, das dúvidas, do amor, do ódio, da vaidade ou da modéstia – essas ferramentas humanas intrínsecas, e que todos nós em algum momento da nossa vida deixamos os nossos rostos transparecerem uma dessas máscaras, que se colam em nós – me leva a perceber o poder de forma mais contagiosa. O meu filme Nossa Senhora da Loja do Chinês, portanto, não é sobre heróis ou vilões, mas de pessoas confrontadas com as inúmeras ambiguidades da alma humana a que todos estamos sujeitos.

Olhemos para a produtora Geração 80, já com presença registada em mais de 100 festivais de cinema internacionais: é um parceiro para uma nova forma de fazer cinema?

A Geração 80 é um sonho coletivo de acreditar e de fazer cinema que tem dado certo, mesmo com todas as dificuldades no setor cultural do país. O reconhecimento que temos obtido convida-nos a alguma vaidade, certamente. Afinal, somos jovens a cumprir as nossas aspirações. Mas também o nosso coletivismo importa, da mesma forma que importa para nós cada visão e interesse pessoal dos nossos parceiros e das estórias que escutamos ao nosso redor. E desta forma, sim, acho que tem dado para construirmos uma nova forma de fazer cinema.

Costumo entender que a realidade é o deleite do documentarista ou jornalista e o desconforto do ficcionista. Porque quem se propõe ficcionar tende a munir-se de mais complexidade estrutural, ao procurar informar-se intelectualmente e então sentir-se pronto para apoderar-se esteticamente sobre a autenticidade da vida, mas é difícil ser complexo quando estamos a forjar ou encenar pedaços de vida.

A linha fronteiriça que mantém entre a ficção e o documentário traduz uma visão sobre a complexidade da própria realidade (que ora é clara, ora é esconsa). É isso?

Costumo entender que a realidade é o deleite do documentarista ou jornalista e o desconforto do ficcionista. Porque quem se propõe ficcionar tende a munir-se de mais complexidade estrutural, ao procurar informar-se intelectualmente e então sentir-se pronto para apoderar-se esteticamente sobre a autenticidade da vida, mas é difícil ser complexo quando estamos a forjar ou encenar pedaços de vida. A arbitrariedade da realidade, sempre tão rude e fielmente representada, é o epíteto da complexidade, que eu como cineasta tento imitar, mal é claro, com muito respeito [risos].

Fazer cinema é uma plataforma de mobilização social, cultural, política. O cinema angolano está vivo?

Sinceramente, não consigo responder concisamente, mas certamente não estamos aqui a falar de um fantasma.

[Entrevista publicada em articulação com a Baiga Magazine, no âmbito da parceria celebrada entre ambas as plataformas digitais para a promoção de autores, ideias e iniciativas de referência na lusofonia.]

.